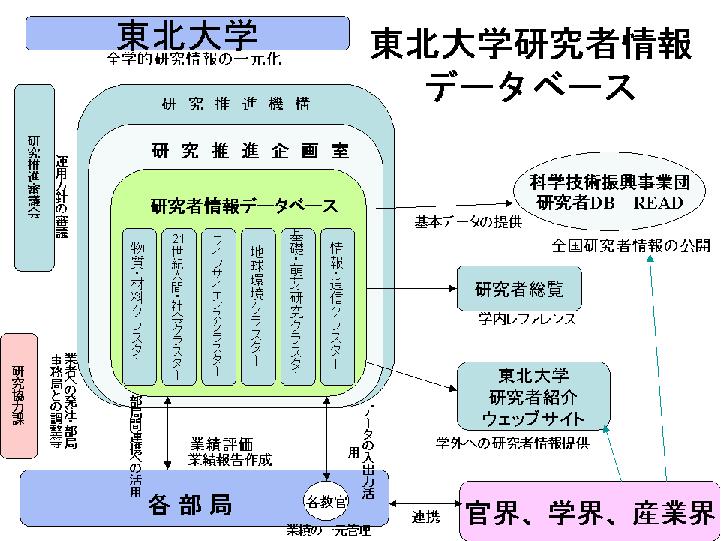

研究者データベースの構築

研究協力部研究協力課

1 はじめに

平成14年5月に本学に東北大学研究推進機構が設置され,その責務の重要な要

素となる研究者情報データベースの構築を進めてきましたが,このたびそのデ

ータベースの外部公開用項目が「東北大学研究者紹介」として本学のホームペ

ージ上に一般公開されました。

これまで,本学には,各学部,研究科,研究所等がそれぞれ独自に作成してい

た研究者のデータベースは存在しましたが,全学共通のフォーマットに所属,

氏名といった基本データから,略歴,研究内容,業績,海外渡航歴等を含む包

括的な内容を記録するものは存在しませんでした。もちろん本部の事務局には

全職員の人事記録のようなものはありますが,それは,事務局が独自に作成し,

利用するだけのものであり,全学的にアクセス可能で,いろいろ制限はあると

はいえ,そのデータを利用することができるものがはじめて誕生したことにな

ります。

これは,他の国立大学にみられる産学連携提案データベースのような目的を絞

ったものではなく,理学の純粋な理論研究から文学や哲学まで本学すべての研

究が対象となっており,産業界からのアプローチのみならず,これから日本で

勉強しようとする外国の学生や,共同研究をしようとする他の研究機関の研究

者,大学に協力を求めようとする国の機関や地方自治体等まで,多様なニーズ

に応えられる情報を提供するための基礎データとなります。また,大学内部の

人間にとっても,これまで東北大学の巨大な組織を全て鳥瞰することは難しか

ったですが,この情報集積により,例えば新しい大型の国家プロジェクトへの

大学として参画やあらたなる境界複合領域の組織をたちあげる時等には,より

迅速な研究者の組織も可能となります。

2 データベースの基本構想

本データベース構想については,平成12年度に情報基盤委員会の主導のもと

立ち上げられた研究者の基礎的データベース構築構想にさかのぼりますが,

その後,国立情報学研究所が行っていた,「学術研究活動に関する調査」への

資料提供にもそのまま利用できるような,より詳細なデータベースとすることと

なり,データベース構築の実務は,本部事務局の研究協力課が行うこととなり

ました。さらに,部局横断的研究体制として企画された東北大学リサーチフロ

ンティア(TOREF)の研究クラスター構想と結びつき,東北大学研究推進機構の構

想の主要な要素へと発展しました。研究推進機構については,平成14年5月1日か

ら「東北大学研究推進機構設置に関する要項」(平成14年4月16日総長決裁)に

基づき,本学に設置されることとなりました。データベースそのものの構想は,

その後,研究担当の総長特別補佐(当時)のブレーンである研究推進室における

協議の結果,当初の案が策定され,研究情報委員会,研究推進審議会等における

審議を経て,現在の形にまとめられました。

- データベースに入力された情報を基に,本学研究者を,各々の研究内容

も含め分かりやすく紹介するための「東北大学研究者紹介ウェッブサイ

ト」を構築し,和文及び英文で学内外に公開する。

- 「READアンケート調査」(平成13年度まで,国立情報学研究所が「学術

研究活動に関する調査」として行っていたものを平成14年度以降,科学

技術振興事業団が引き継いで実施するもの。アンケート内容は研究者情

報や研究課題情報等)へのデータの提供。年に1度調査項目の情報のみを

デジタルデータとして提供する。

- 入力された基礎データに基づき,東北大学の研究者総覧(従来のハード

コピーのものに代わるもの)をPDFファイルの形態により作成し,学内に

提供し,必要に応じ印刷可能とする。

- 各部局毎の活用

各部局毎に,当該部局構成員のデータに関する限り本システムからダウ

ンロードし,部局の規程に従って自由に活用を行えることとする。この

情報を利用することにより,部局毎の業績報告や自己評価報告を作成す

ることも可能となる。複数部局にまたがるデータが必要となる場合は関

係部局間で協議をし,共同で利用することも可能とする。

- 各研究者個人による活用

各研究者個人は,本人の情報に自由にアクセスし,ダウンロードし,加

工することを可能とする。これにより,本人の研究活動,国際交流,業

績等を一元的に管理活用できるようになる。

以上データベースの目的の他,入力されたデータは学外に公開する項目と学内

のみに公開する項目を明確にすること,また,学外に公開する項目を追加する

等の基本的な変更が必要な場合は,研究推進審議会において協議を行うことと

して運用方針が同審議会において了承されました。

4 本データベースの特徴

このデータベースのひとつの特徴は,それぞれの研究者が既存の学部や研究所

の枠を越えた研究テーマ毎の「研究クラスター」というグループ分けがなされ

ることです。現在,物質・材料クラスター,ライフサイエンスクラスター,情

報・通信クラスター,地球・環境クラスター,21世紀人間・社会クラスター及

び基礎・萌芽クラスターの六つの研究クラスターが設けられています。

これらの研究クラスターは,これまでの理学系,工学系,文学系というような

伝統的なグルーピングではなく,例えば地球・環境クラスターにエコロジーを

専門とする研究者や地質学を専門とする研究者のみならず環境経済学を専門と

する研究者も入ることも可能で,また,情報・通信クラスターに電子工学や脳

研究の専門家や言語学の専門家も入ることも可能だという目的志向のものにな

っており,それぞれの研究者が自由に自分にもっとも適当だと思われるクラス

ターに登録することとなっています。

この研究クラスターについては,2.データベースの基本構想で述べ

たとおり,もともと,TOREF構想からうまれてきたもので,当初は,具体的なプ

ロジェクトを研究クラスター毎に立ち上げることも考えられていました。現在

は,文理融合,医工連携等の部局横断的研究の促進の一助とするとともに,

TURNS(Tohoku University Research Networks)のような既存の部局横断的な

研究プロジェクトを内包してゆこうとする,ゆるやかなつながりへと構想が転

換してきています。

5 今後の運用等について

本データベースについては,まだ立ち上がったばかりであり,改善すべき点は

多々あると思われますが,今後,関連委員会等で再度審議を行うと共に,あら

ゆる問題の解決と運用のための指針の確立をめざすべく努力をしているところ

です。これらの問題がある程度落ち着いた段階で,本データベースの運用方針

やより具体的な活用のための説明を提示したいと考えています。

図1 : 東北大学研究者情報データベース