田中耕一氏講演会の映像中継の報告

情報シナジーセンター 曽根秀昭

1 はじめに

2003年3月に仙台市で開催された電子情報通信学会の総合大会と電気学会の全

国大会において,昨年12月にノーベル賞を受賞された田中耕一氏の特別講演会

が3月19日に行われました。これは田中氏が東北大学工学部電気系の出身で,

学生時代に電子情報通信学会に論文を掲載されたことがあったことから実現し,

電気学会も共催することになったとのことでした。

講演は川内の東北大学記念講堂で行われましたが,出身の工学部,および両学

会のメイン会場である川内北キャンパスと東北学院大学泉キャンパスにサブ会

場(3ヶ所)を設けるために,東北大学および各学会スタッフと東北地域内イ

ンターネット相互接続(TRIX)研究グループなどの分担協力で映像中継が行わ

れました。

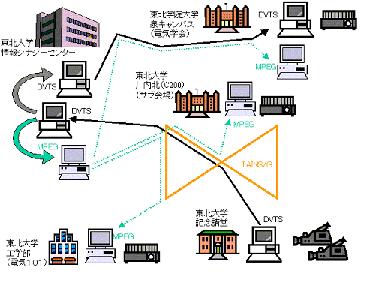

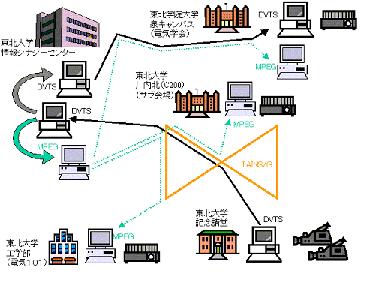

2 映像中継ネットワーク

映像中継の拠点は,中継ネットワークの経路を考慮して,またTRIXの映像配信

のノウハウを応用するために,青葉山キャンパスの情報シナジーセンター本館

内に設けました。映像中継のネットワーク構成を図1に示します。映像は,川

内の記念講堂から情報シナジーセンター内の中継拠点までDVTS方式で送り,東

北学院大泉キャンパスまでDVTS方式で,また,3ヵ所のサブ会場へMPEG2方式で

中継しました。

DVTSは,デジタルビデオの映像信号をそのままに約30Mbpsのデータ量で,イン

ターネットやLANなどのコンピュータネットワークを使って送る技術で,広帯

域のネットワークを使える条件ならば通常のテレビを上回る高画質を伝えるこ

とができます。TRIXが国体映像配信などの地域間映像流通実験を行うときに

DVTSを使っています。MPEG2は,画像の情報量を圧縮して伝えますが,テレビ

放送局の現場中継などでよく使われている技術です。MPEG2は情報量を調節で

きますが,6Mbps(23000Byte/秒×毎秒30フレーム)で伝送しました。今回は

中継先が多いことと,東北学院大学泉キャンパスの会場への伝送では念のため

に二通りの伝送手段を用意したかったことから,DVTSとMPEG2の両方を用いま

した。

図1 : 田中耕一氏講演会中継ネットワーク構成図

3 記念講堂からの送り出し

講演会場の川内記念講堂は聴衆で通路や階段まで埋まり,入れない人は川内北

キャンパス内のサブ会場へ誘導されました。

川内記念講堂からの中継映像の送り出しは電気学会(東北大の方々)が担当さ

れましたが,カメラ2台,映像合成切替器,分配器,ケーブルなどを準備して,

1週間前から中継テストなどを行いました。

映像の送り出しで大きなトラブルはありませんでしたが,実施中に切換器など

の不調が起きたので,講演の後半では1台だけのカメラを使って切り抜けるた

めにご苦労されました。このときに,映像が少し乱れ,カメラの撮影アングル

が変わりましたが,サブ会場の聴講者の方々はとくに違和感がなかったとのこ

とでした。また,テスト時に機器に異常が起きて映像が途切れるトラブルがあっ

たので,状況把握と対処のために,NTSCとDVそれぞれの伝送映像を確認するモ

ニタとしてハンディDVカメラとポータブル8mmビデオデッキも使いました。中

継映像とは別に,拠点間の連絡のために,記念講堂と情報シナジーセンターと

にH.323方式のIPテレビ電話を使いました。

記念講堂から情報シナジーセンターまでのDVTS伝送の部分では,装置の準備や

設営・テストと当日の運用をTRIXと情報シナジーセンター内研究室に配属の学

生が担当しました。記念講堂からTAINS/G の幹線(キャンパス間のGbE接続)

を使って伝送しましたが,特別な設定を行わなくともパケットロスなどの問題

が起きず,TAINS/G の素晴らしさを実感しました。

4 泉のサブ会場への映像中継

電気学会の大会会場である東北学院大学の泉キャンパスの教室には,DVTS方式

とMPEG2方式で映像を送りました。東北学院大学の土樋キャンパスまで実験的

に100Mbpsイーサネット回線を使い,土樋から泉キャンパスまで学内のATM

135Mbpsを使い,これらを通して100MbpsのタグVLANを設定しました。ほかに,

連絡用にインターネット接続用のVLANも泉キャンパス会場に用意しました。こ

れらのために,東北学院大学情報処理センターのほか,東北学院大学の学内

LANや対外接続,TOPIC接続及び回線事業者などの関係各社が協力して,回線や

ネットワーク,伝送機器,映像機器などについて,設営,設定,接続及び運用

を分担しました。

臨時設置の100Mbpsイーサネット回線のほかに,バックアップ用途を想定して,

情報シナジーセンターから東北学院大学多賀城キャンパスの間で運用している

既設の44Mbps回線を使って,多賀城キャンパス経由で伝送する経路も用意しま

した。テストではいずれの経路でも,パケットロスすることなく安定して大変

良好に画像の中継が行われました。本番の2倍の負荷を掛けるテストとして,

DVTSによる双方向伝送とMPEG2で同時に伝送しても,いずれも安定していまし

た。

テストの当初に,DVTSの受信側でロスなく受信できているのに,映像が約10秒

の周期で乱れることがありましたが,これは受信したDV信号をNTSC映像信号に

変換するメディアコンバータの機種を替えて解決しました。また,DVTS伝送を

始めてから一定時間を経た後に映像が乱れる現象が発生することも見受けられ

ましたが,送り出し側のIPスイッチがARPテーブルから送信装置の情報を消去

しないように,両端でICMPパケットを1秒ごとにやりとりするようにして,対

策しました。

5 川内北と工学部のサブ会場への映像中継

川内北キャンパスのC200教室と工学部電気・情報系の101教室に設けたサブ会

場には,MPEG2により配信しました。映像は,まれにフレーム落ちすることが

あるように見られ,また,画面下部にライン状のノイズが入っていましたが,

気になる程ではなく,十分な画質で良好に受信できました。

6 トラフィックの測定

映像の配信と並行して,広帯域ストリーム配信時のネットワーク挙動を測定し

分析する研究のために,トラフィックの測定も行いました。TAINS 内及び各

ネットワーク経由で映像を流した場合や映像中継以外のパケットを含んだ場合

における,パケットのロス,遅延,再送の発生状況及び再生端末数の増加によ

る発生状況の変化についてトラフィックを測定しました。現在,測定データを

分析中です。

7 おわりに

各サブ会場では,聴衆も多く,期待した通りに映像を中継することができて,

好評だったと報告されています。

中継に関わった方々が,各会場の関係者(学会,大学)やネットワーク・回線

の関係者,映像撮影の方などでかなり多数に上り,皆さんの協力があって成功

を収めることができました。全体的に順調に分担協力がなされて,1週間ほど

前から次々に設営・設定や試験を進めて,当日の運用に至ることができたこと

も,地域における情報化業務の進め方の1ケースとして有意義だったと思われ

ます。

また,キャンパス間で1Gbpsの伝送速度で通信可能なTAINS/G を活かして,高

画質で映像中継ができることも実証できました。この経験を活かして,7月11

日に行われた田中耕一先生の特別講義のときにも,記念講堂からマルチメディ

ア教育研究棟までの映像中継を,情報シナジーセンターと工学部学生及び情報

科学研究科院生が,情報教育学教育部院生の協力を得て,実施することができ

ました。